Brian May, fuzz e vespe arrabbiate: quando anche un genio può inciampare in Hendrix

18 luglio 2025 alle ore 15:58, agg. alle 19:46

Anche un gigante come Brian May ha avuto i suoi scivoloni. Due aneddoti raccontano cosa succede quando l’idolo diventa ossessione e fa perdere la rotta.

Per ogni musicista è fondamentale avere un idolo. Qualcuno da seguire, da emulare, da cui farsi ispirare nei momenti di crescita e formazione. Ma quando l’ammirazione si trasforma in ossessione, si rischia di perdere la propria identità. Si finisce per inseguire una voce che non ci appartiene, annullando — anche solo per un attimo — la nostra.

È successo persino al leggendario chitarrista dei Queen, Brian May, nato a Londra il 19 luglio 1947, uno dei chitarristi più originali e riconoscibili della storia del rock. E in quei momenti di smarrimento, guarda caso, di mezzo c’era sempre lui: Jimi Hendrix.

Idoli: sì, ma con moderazione

Per ogni artista, musicista o band, soprattutto negli anni della formazione, è fondamentale avere un idolo. Una figura che ispiri, che faccia sognare e che sproni a migliorare, nel tentativo di emularne stile, presenza, suono. Ma quando il modello diventa un’ossessione, si rischia di smarrire il senso del proprio percorso: invece di trovare la propria voce, si finisce per inseguire quella di qualcun altro — che magari non ci appartiene nemmeno. È un errore di crescita in cui è facile inciampare. E ci sono cascati, almeno una volta, anche dei mostri sacri. Persino Brian May, uno dei chitarristi più innovativi, originali, influenti — e semplicemente incommensurabilmente bravi — della storia del rock. Due piccoli scivoloni della sua carriera nascono proprio da questo: quando, pur di avvicinarsi ossessivamente al suono del suo idolo Jimi Hendrix, finisce per rinunciare a ciò che ha sempre fatto la differenza nel suo playing. Quella voce unica che gli ha permesso di diventare, a sua volta, l’idolo di migliaia di chitarristi.

Un riferimento assoluto

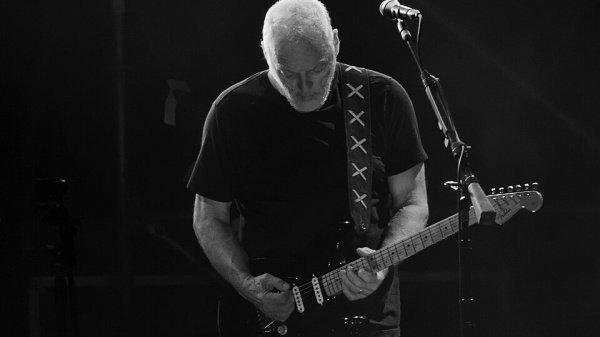

Nel panorama della chitarra rock, Brian May occupa un posto d’onore per aver ridefinito il ruolo dello strumento all’interno di una band. Più che un solista, è sempre stato un orchestratore del suono dei Queen: capace di costruire paesaggi sonori, armonie stratificate, timbri ricercati e assoli che si sono sempre integrati in maniera armoniosa all’arrangiamento e alla scrittura dei brani dei Queen, contribuendo ad arricchire la storia che il pezzo raccontava. La sua leggendaria chitarra Red Special, costruita a mano con il padre, è diventata la voce inconfondibile di brani iconici come “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You” e “Somebody to Love”, anche grazie a un timbro radicalmente diverso da quello delle Fender e delle Gibson, strumenti dominanti tra le mani delle altre divinità del rock: da Jimmy Page a Hendrix, passando per Clapton, Gilmour e Blackmore. Chitarristi di ogni generazione lo indicano come riferimento assoluto. Steve Vai lo definisce “uno dei più grandi architetti del suono della chitarra elettrica”, Joe Satriani ne ammira la capacità di “dare a ogni nota un senso di grandezza”, mentre Tony Iommi, Slash e Nuno Bettencourt celebrano la sua originalità, il suono riconoscibile e l’influenza duratura.

Due scivoloni

Proprio per questo, alla luce della sua clamorosa influenza nella storia del rock, diverte rispolverare due aneddoti legati al giovane Brian May, ancora alle prese con la ricerca di una voce personale. Due episodi in cui, accecato dall’idolatria per Jimi Hendrix, finisce per smarrire — anche solo per un attimo — quella cifra stilistica che lo avrebbe reso unico.

Quando il Marshall non cantava

Negli anni ’70, la “guerra del volume” impazzava sui palchi rock. I giganteschi e monolitici amplificatori Marshall erano ovunque, simbolo di potenza e aggressività sonora. Brian May, incuriosito dal mito e desideroso di misurarsi con l’equipaggiamento di Jimi Hendrix, decise per una sera di abbandonare il suo fedele Vox AC30, un amplificatore più piccolo che poi sarebbe diventato l’interprete più fedele del suo suono e avrebbe influenzato anche band come i Foo Fighters e gli U2. Salì sul palco dell’Olympia di Londra, collegò la sua Red Special a una Marshall e spinse il volume al massimo. Il risultato? “Suonava come una vespa arrabbiata. Non aveva profondità né articolazione”, ha raccontato. Un disastro sonoro, con accordi impastati e un feeling completamente perso. Ma il colpo di grazia arrivò poco dopo. May rimase dietro le quinte ad ascoltare Hendrix, che si collegò allo stesso identico ampli. E da lì uscì un suono “cataclismico”, gigantesco, perfetto. Lì capì una cosa fondamentale: non è l’attrezzatura a fare la magia, è chi la suona. E da quella notte tornò per sempre alla sicurezza — e alla voce inconfondibile — del suo Vox.

Quando Hendrix finì dentro la Red Special

Anche nei piccoli locali, May cercava disperatamente di replicare quel suono ruvido e psichedelico che Hendrix aveva reso immortale nel suo primo album. Ma all’epoca, la distorsione non era un effetto immediato: si otteneva “tirando il collo” agli amplificatori — volume a palla, valvole incandescenti, saturazione estrema. In certi contesti, semplicemente non si poteva fare. Così May tentò una scorciatoia: smontò un Vox Distortion Booster — uno scatolotto rosso, primitivo e rumoroso — e ne infilò il circuito direttamente dentro la Red Special. Quel dispositivo generava un tipo di distorsione artificiale chiamata fuzz: una versione esasperata e zanzarosa del suono distorto, molto usata tra fine anni ’60 e inizio ’70. Ma non era per lui. “Era utile quando non potevi alzare troppo il volume”, ha raccontato, “ma il suono non mi piaceva affatto.” L’esperimento finì nel dimenticatoio, anche se lo si può ancora sentire nel brano “Step On Me”, inciso con gli Smile. Poi, per fortuna, May tornò a far cantare la chitarra… alla sua maniera.